Auszug aus meinem Buch "Landschaften der Normalität - Behinderung jetzt":

Speziell, inselbegabt, ordnungsliebend, strukturfanatisch, unempathisch. Alles Eigenschaften, die man von Autisten zu kennen meint. Aber ist das tatsächlich so? Ich gebe Ihnen einen Rat: Vergessen Sie alles, was Sie über Autismus zu wissen meinen, denn die Bilder in Ihrem Kopf sind vielleicht nicht falsch, aber viel zu reduziert und speziell für dieses riesige Feld.

Bis 2022 wurde innerhalb des Autismus zwischen dem Frühkindlichen-, A-typischen und Asperger- Autismus unterschieden. Da eine klare Aufteilung in Untertypen aber als (noch) nicht möglich erkannt wurde, wird inzwischen vom Autismus-Spektrum gesprochen. Dieses hat weder klare Grenzen noch einen wirklich festen Kern, schließt aber alle vorherigen Unterkategorien (und noch mehr) mit ein. Dass ein Kind im Autismus-Spektrum liegt, wird meistens zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr festgestellt. Manchmal sind die jeweiligen Symptome allerdings so wenig ausgeprägt, dass sie erst viel später diagnostiziert werden. Betroffenen wird dann auf einen Schlag so manches klar. Anzeichen, die früh wahrgenommen werden können, sind Kommunikationsschwierigkeiten, motorische Einschränkungen und teilweise auch eine geminderte Intelligenz. Hinzu kommen untypische Verhaltensmuster, auf die ich später noch genauer eingehen werde.

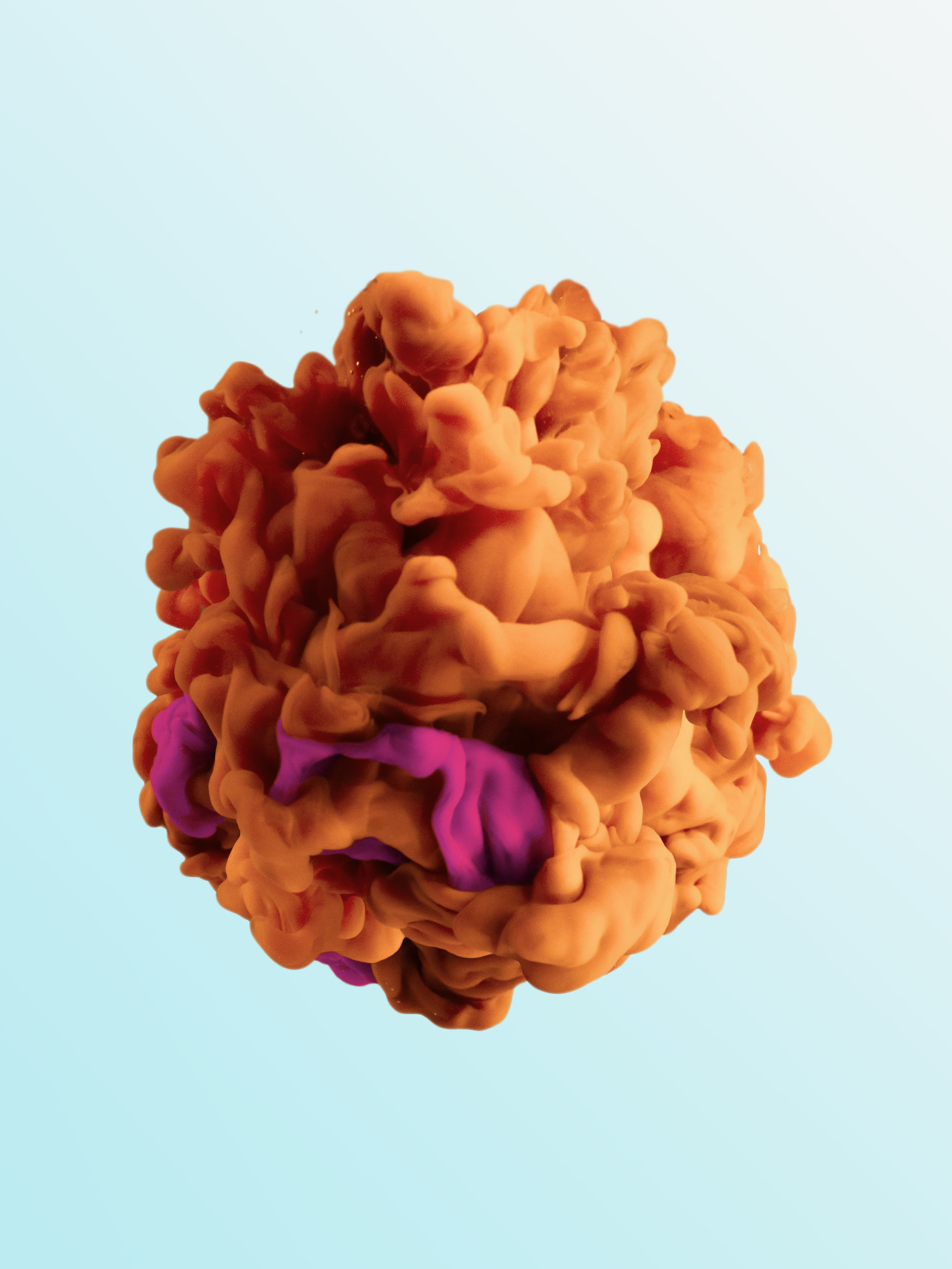

Obwohl man bei diesem Thema relativ wenig verallgemeinern kann, haben fast alle Autisten Folgendes gemeinsam: Ihre Sinnesreize werden nicht ausreichend gefiltert. Sie können sich ein nicht-autistisches Gehirn wir eine kleine Sortierstation vorstellen. Viele Sinnesreize kommen an, werden begutachtet und sortiert. Anschließend werden die besonders wichtigen Reize weitergegeben und weniger wichtige in einem Lager verstaut. Diese Station ist von großem Nutzen, da sie für Entlastung sorgt. Wenn allerdings alle Mitarbeiter im Urlaub sind und alle Reize wie am Fließband in unser Bewusstsein rasen, wird es ungemütlich. Das kann jedem Menschen einmal passieren, beispielsweise bei viel Stress oder Angst. Autisten erleben dies jedoch die ganze Zeit. Ihre Stationsarbeiter sind nicht im Urlaub - sie wurden nie angestellt.

Es kann also nicht – wie weit verbreitet – die Rede von einer „anderen“ Realität sein, in der Autisten leben. Im Gegenteil! Es ist genau dieselbe Realität, nur um einiges bewusster und detaillierter. Meistens sind mehrere Sinne deutlich geschärft, sodass flackernde Lampen, komischer Beigeschmack, leise Geräusche oder auch dezente Gerüche wahrgenommen werden. Das kann ein unglaublicher Vorteil sein, allerdings auch zur Belastung werden. Die meisten Menschen kennen das Gefühl, in die Parfümerieabteilung eines Drogeriemarkts zu gehen und von den Gerüchen dort förmlich erschlagen zu werden. Es wird einem übel, vielleicht hat man irgendwann sogar das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen. Genau dieses Empfinden kann der Alltag eines Autisten sein. Nur dass diese Erfahrung im Drogeriemarkt sich nur auf einen Sinn bezieht… Zutreffender beschrieben wäre also eine Parfümerieabteilung mit dem Lärmpegel eines Kindergartens und der Optik eines 3D Actionfilms. Auch der Tastsinn ist oft sehr viel sensibler und wird häufig von einer Art Schmerzunempfindlichkeit und einer andersartigen Körperwahrnehmung begleitet. Die physische Intim- und Privatsphäre wird beispielsweise als deutlich größer empfunden, sodass ein Zu-Nahe-Kommen schon in mehreren Metern Entfernung erlebt werden könnte. Die Verarbeitung so vieler Reize kostet extrem viel Energie und führt zu Anspannung, sodass es kein Wunder ist, wenn sich betroffene Personen eher zurückziehen und reizüberflutende Situationen meiden. Dies ist allerdings nicht immer möglich oder erwünscht. Die Folge dessen: Stress. Werden die Eindrücke zu viel, versuchen die meisten, diese aktiv auszublenden und sich nur noch auf genau eine Tätigkeit zu konzentrieren. Dieses Tunnel-Dasein kann man als Außenstehender dann als „eigene Welt“ empfinden. Auch möglich sind verschiedene rhythmische Bewegungen, die zu einer Entspannung beitragen, zum Beispiel ein Vor- und Zurückwippen des Oberkörpers. Auch das mag nach Außen befremdlich und seltsam wirken, ist aber sehr menschlich. Jede:r von uns hat diese Strategien – wir kommen nur unterschiedlich oft in entsprechende Gefühlslagen. Sind Autisten schulisch oder beruflich bedingt immer wieder zu vielen Reizen ausgesetzt, sind sie zum Teil deutlich leistungsschwächer. Das muss nicht an einer geminderten Intelligenz liegen – sie befinden sich nur in einem andauernden Energiesparmodus. Das Verarbeiten der Reize und Ausgleichen des Stresses kostet schließlich schon genug. Werden die Reize wirklich zu viel (und das muss überhaupt keine besondere Situation sein) kann es zu einem sogenannten „Overload“ kommen. Da die Person nun wirklich überlastet ist, steht an oberster Stelle das Entfliehen aus der Situation. Außenstehende nehmen das oft als Wutausbruch war, wovon aber nicht wirklich die Rede sein kann. Denn hinter dem Verhalten steckt keine tatsächliche Aggression, die sich gegen andere Personen richtet, sondern ein Überlebensinstinkt, der versucht, vor einem tatsächlichen Totalausfall zu schützen. Auch vermeintlich aggressives Verhalten anderen Personen gegenüber ist meistens nur der letzte Versuch, sie von sich fernzuhalten, um die damit verbundenen Reize zu minimieren. Autisten sind also nicht aggressiver als andere Menschen. Sie fühlen sich in solchen Situationen eher orientierungslos und handlungsunfähig. Je nachdem kann es auch zu selbstverletzendem Verhalten kommen, wenn Autisten beispielsweise ihren Kopf gegen eine Wand schlagen. Was für Mitanwesende nur schwer zu ertragen sein kann, ist in diesem Moment leider nötig und sollte deshalb auch nicht unterbrochen werden. (Natürlich nur so lange die körperliche Gesundheit nicht massiv bedroht ist.) Sonst hätte das zur Folge, dass die Person der absoluten Überreizung ausgeliefert wäre. Die letzte Stufe nach einer totalen Überflutung ist der „Shutdown“. Ein Zustand, der als innere Leere beschrieben wird und den Sinn hat, sich von der enormen Anstrengung zu erholen und die wahrgenommenen Reize zu verarbeiten. Die Kommunikation mit einem Autisten in dieser Phase ist sehr schwer bis unmöglich.

Mögliche Konsequenzen von all dem: soziale Abschottung oder auch Ausgrenzung wegen des „seltsamen“ Verhaltens. Um mit sich selbst und ihrer Umwelt umgehen zu können, neigen Autisten zu sehr strukturierten und routinierten Tagesabläufen. Denn alles was planbar ist, gibt auch Sicherheit. Routinen sparen Energie. Besonders wichtig sind persönliche Rückzugsorte, da sie die einzigen Räume sind, in denen man jegliche Reize kontrollieren und somit Ruhe finden kann. In der Kommunikation mit anderen Personen kann es zu Schwierigkeiten kommen, da Menschen im Autismus-Spektrum sehr direkt sind, sich an bestimme gesellschaftliche Normen nicht halten und Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu kommunizieren. Durch Letzteres wurde in unserer Gesellschaft der Anschein erweckt, Autisten hätte überhaupt keine Gefühle. Das ist falsch.

Sie haben sehr wohl Emotionen, können diese nur manchmal nicht gut auseinanderhalten oder körperlichen Empfindungen zuordnen. Was für andere ein eindeutiges „Verliebt-sein“ ist, kann dann schnell mal als komisches Gefühl im Bauch betitelt werden. Auch die Gefühle anderer können wahrgenommen werden, teilweise sogar deutlich früher als von Nicht-Autisten. Nur wird dann eben eher ein negatives Gefühl gespürt als eine schambehaftete Niedergeschlagenheit. Durch ihre direkte Art hat sich das Klischee entwickelt, Autisten könnten nicht lügen. Auch eine Fehleinschätzung. Natürlich können sie lügen, sie sehen nur meistens keinen Grund dazu. In Momenten, in denen andere vielleicht eine kleine Notlüge gebrauchen, um jemanden nicht zu verletzen, sagen sie eben die ehrliche Meinung. Es gibt auch sehr schwere Fälle von Autismus, bei denen die betroffenen Personen ihr Leben lang nicht sprechen. Die Fähigkeit, Sprache als Kommunikationsmittel zu verwenden, ist dabei entweder nicht vorhanden oder wird als sinnlos empfunden. Der Reisebegleiter einer Autistin erzählte mir einst, dass diese nie sprach. Er hatte weder ihre Stimme je gehört noch wusste er, ob sie überhaupt sprechen konnte. Bei einem der gemeinsamen Urlaube erschrak er schließlich zu Tode, als sie am zweiten Abend in perfektem, schnellem Deutsch fragte: „Wann fahren wir wieder nach Hause?“ Mehr bekam er nicht zu hören.

Einer der am weitesten verbreiteten Mythen ist, dass Autisten (vor allem Asperger-Autisten) oft eine Inselbegabung hätten. Eine Inselbegabung - auch Savant-Syndrom - bezeichnet eine besondere Fähigkeit in einem sehr speziellen Gebiet, trotz einer Behinderung. Was viele allerdings nicht wissen: Von diesen Savants gibt es aktuell weltweit ca. 100, also ziemlich wenige. Der Zusammenhang zwischen Inselbegabung und Autismus besteht darin, dass fast jeder zweite Savant aus dem Autismus-Spektrum kommt. Andersherum kann man aber nicht schlussfolgern, dass unter den Autisten besonders viele Inselbegabungen vorlägen. Genau genommen sind es um die 0,0002%. Das was oft damit gemeint ist, sind sogenannte Spezialinteressen. Diese können allerdings wechseln und haben eher mit einem umfangreichen themenspezifischen Hobby zu tun als mit einer besonderen Fähigkeit. Denn dieses Wissen könnten sich andere Menschen ebenfalls mühsam erarbeiten.

Um ihre individuelle Situation verbessern zu können, gibt es für Autisten die Möglichkeit eine Therapie zu machen. Dabei gibt es zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ersterer hat das Ziel, die Betroffenen an die gesellschaftlichen Normen anzupassen, der zweite versucht mehr Verständnis für verschiedene gesellschaftliche Situationen zu schaffen, um dadurch einen besseren Umgang zu ermöglichen. Im Gegensatz zum zweiten Punkt ist die erste Methode als sehr kritisch anzusehen, da sie die Bedürfnisse der Person hintenanstellt. Die eigenen Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen, kostet enorme Kraft und kann meiner Meinung nach eigentlich nie der Sinn der Sache sein. Schließlich ist Autismus nichts, was eine Person wie eine Krankheit befällt. Er ist Teil der Persönlichkeit und hat deshalb auch nicht den Anspruch geheilt zu werden.

Die genannte Punkte sind nur eine grobe Übersicht über häufig auftretende Symptome. Es heißt aber nicht umsonst Autismus-SPEKTRUM-Störung: es können sehr individuelle Auffälligkeiten dazukommen oder verbreitete Symptome wegfallen.

Dazu Aleksander Knauerhase:

Wenn ich anderen Menschen erzähle, dass sich mein Leben nach der Diagnose quasi um 180 Grad gedreht und verändert hat, kann ich das sprichwörtliche Fragezeichen in den Köpfen deutlich sehen. Autismus ist eine angeborene Behinderung und damit sollte sich doch das Leben, egal ob mit oder ohne Diagnose, doch eigentlich nicht ändern? Gerade bei Menschen, die diese Diagnose aus verschiedenen Gründen spät im Leben bekommen haben, ist der Tag der Diagnose einer mit Bedeutung und Veränderung. Als Autist:in fühlt man sich schon von klein auf „anders“. Man spürt, dass man anders als die anderen Kinder ist. Nur kann man das als Kind irgendwie verbalisieren oder selbst begreifen? Eher nicht. Und genau dieses Gefühl bleibt dauerhaft. Viel zu oft schlägt es in ein Gefühl von „ich bin falsch“ um. Man fragt sich, warum man Dinge nicht kann, die anderen Menschen scheinbar vollkommen problemlos durchstehen. Das Gefühl ist da - einen Namen und eine Erklärung hat es allerdings nicht. Und das ändert sich mit der Diagnose. Man hat endlich einen Namen, einen Grund, etwas Greifbares warum man sich bis zur Diagnose so anders gefühlt hat. Und das ist der erste Schritt für Veränderungen im Leben.

Jeder Mensch geht natürlich anders mit so einer Diagnose um, ich selbst habe auch gut 3 Jahre gebraucht, um mir klar zu werden, was das jetzt für mich und meine Zukunft bedeutet. 3 Jahre die ich persönlich nicht mehr missen möchte. Ich habe mich intensiv mit der Diagnose, meinem Leben und meinem Umfeld beschäftigt. Ich habe „Frieden“ mit meinem Autismus geschlossen, der mich immerhin 35 Jahre meines Lebens als unsichtbare Hürde und Stolperstein begleitet hat. Ich fing an den Autismus als Teil von mir zu sehen, die Schwächen zu akzeptieren und meine Stärken zu suchen. Je mehr ich darüber nachdachte, umso intensiver fing ich an die Wünsche und Stärken aus der Zeit vor der Diagnostik mit denen zu verbinden die sich danach ergeben haben. Ich wurde mir bewusst, was ich leisten kann und was eben vielleicht nicht so einfach geht. Ich bekam immer mehr ein Gespür dafür, dass ich auf mich selbst achten musste und wie ich das konnte. Die Maske die viele Autist:innen tragen fiel langsam ab. Zumindest teilweise. Ich konnte und wollte nicht mehr meinen Autismus vor den anderen verstecken, weil mich das einfach zu viel Kraft kostete.

Natürlich maskiere ich auch heute viele Jahre nach der Diagnose noch. Aber ich kenne meine Grenzen und wäge sehr gut ab wo ich diese Anpassungsarbeit leisten kann und wo eben nicht. Und für wen oder was es sich lohnt und wo es verschwendete Kraft ist, die ich an anderer Stelle besser gebrauchen und einsetzen kann. Ich eroberte mir langsam das Leben zurück, das ich brauchte und das mir entgegenkam. Aus einer Position heraus in der ich viele Jahre einfach nur versucht habe zu funktionieren, mir die Schuld gab, wenn ich Dinge nicht konnte die andere konnten und in der das Ziel war möglichst nicht aufzufallen.

Muss man sich das nun vorstellen, dass mein Leben sich komplett verändert hat? Jain. Es dreht sich langsam um die 180 Grad dorthin zurück wo ich mal gestartet bin. Ohne dass ich mich verstellen und funktionieren musste. Ich wurde quasi wieder ich selbst. Das zu können ist ein Geschenk. Natürlich verschwinden die Hürden mit der Diagnose nicht. Die Einschränkungen bleiben auch. Aber man weiß warum man so ist wie man ist und man hat die wunderbare Chance, ein Leben anzustreben das einem entgegen kommt und eben nicht weiterhin ein Leben führen zu müssen, das andere für „normal“ halten.

Während ich vor meiner Diagnose einen eher „krummen“ Lebenslauf mit zwei Ausbildungen (,eine davon abgebrochen,) und zwei Studiengängen (, auch hier einer vollendet und einer noch immer offen,) hatte, ist mein Leben nach der Diagnose viel klarer geworden. Durch die lange Beschäftigung mit dem Thema Autismus und wie es mir dabei geht, hat sich eine neue Tür geöffnet. Ich habe das Buch über Autismus geschrieben, das mir selbst gefehlt hat und die Leidenschaft für die Erwachsenenbildung mit dem Thema Autismus verbunden. Ich bin seit fast 10 Jahren freiberuflich als Referent und Dozent für Autismusfragen tätig, erweitere Stück für Stück das Angebot meiner Veranstaltungen, arbeite an meinem zweiten Buch über die autistische Wahrnehmung und bin im Großen und Ganzen zufrieden. Ich kann für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen, habe das Gefühl etwas Wichtiges zu tun und kann mit meiner Arbeit anderen Menschen helfen. Meine Arbeit ist meine Form der Inklusion in die Gesellschaft. Was mich dabei immer wieder antreibt: Ich kann meine Lebensgeschichte nicht mehr ändern. Was ich aber versuchen kann ist über meine Arbeit den autistischen Kindern und Erwachsenen eine Zukunft zu ermöglichen die vielleicht besser ist als es meine war. All das wäre ohne meine Diagnose wahrscheinlich nicht passiert. Ich bin dankbar.